Als Stockhausen seinen ”Gesang der Jünglinge” 1956 fertiggestellt hatte, oder ich 1962 die “Studie für serielle Musik” von Ernst Krenek realisiert hatte, füllten Computer ganze Räume. Sein Kölner Studio für Elektronische Musik oder unseres an der TU-Berlin waren gefüllt mit Mischpulten, Tongeneratoren, Klangfiltern und vielen Kabeln. Einmal hat uns Stockhausen im Studio in Berlin besucht und sich gefreut, dass wir auch so einen Tonlagenregler haben wie er einen im Kölner Studio hat. Solche Geräte und Menschen die damit umgehen konnten, waren rar.

Heute können sich wenige vorstellen, wie aufwändig und modern es war, “Elektronische Musik” zu formen, da das heutzutage mit entsprechender Software unvergleichlich leichter realisierbar ist.

Neuartig und Pioniere waren wir alle. Beim Wie des Komponierens aber gibt es Vielfalt innerhalb der elektronischen Musik. Mein Komponieren unterscheidet sich in wesentlichen Punkten von dem anderer zeitgenössischer Komponisten wie z.B. Karlheinz Stockhausen – obwohl diese ein vergleichbares Instrumentarium benutzt hatten.

Mehr Einfall, weniger Mathematik

Stockhausen hat seit seinem Werk “Kreuzspiel” (1951) konsequent seriell komponiert. Neben anderen Komponisten wie z.B. Herbert Eimert u. Anton von Webern hat er also die vor allem von Arnold Schönberg um 1920 entwickelte Reihenbildung der Zwölftonmusik auch auf andere musikalische Parameter – wie z.B. Tondauer und Lautstärke übertragen. Man glaubte damals, die “klassische” Musik mit ihren tonalen Schwerpunkten und Wiederholungen sowie den Regeln der Harmonie- und Kontrapunktlehre durch ein anderes Regelwerk ablösen zu müssen, da die bisherigen Kompositionsmöglichkeiten erschöpft seien. Allerdings hat auch Stockhausen bald erkannt, dass die spontane Abweichung von Regeln durch einen Interpreten für die Lebendigkeit einer Musik wichtig ist. In welcher Weise der Interpret selbständig reagieren kann, hat er dann oft durch genaue Angaben festgelegt.

Grundlage meiner Werke waren nie verstandesmäßig-mathematische Überlegungen zur Organisation musikalischer Parameter, sondern davon unabhängige Einfälle. Für mich ist Musik eine Art Sprache bzw. Dichtung.

Natürlich kann Musik keinen eindeutigen Sinninhalt übermitteln, aber sie kann gefühlsmäßige Bereiche in uns ansprechen, die vom Verstand kaum erfassbar sind oder auch diesen ergänzen.

Wichtig war oder ist mir also immer: „wie wirkt ein Klang bzw. Geräusch, eine Lautzusammenstellung, ein Effekt in der jeweiligen Zusammenstellung auf den Hörer“. Ich will ihm ja etwas mitteilen, ich will sein Interesse dafür wach halten, ich will ihn aber auch nicht überfordern.

Ich male Musik, statt Partituren vorzugeben

Meine Kompositionen entstehen daher nicht durch In-Klang-Setzen einer in allen Einzelheiten festgelegten „Partitur“, sondern sie wachsen – ähnlich wie ein Bild – aus einer Anfangsidee über viele mit Experimenten und Hörvergleichen verbundene Zwischenstadien allmählich zur endgültigen Gestalt heran.

Was ist denn Allklangmusik?

Es gibt bei mir – anders als bei Stockhausen ‒ durchaus auch Themen, die weiterentwickelt werden wie in der „klassischen“ Musik. Nur werden diese Themen meistens nicht von herkömmlichen Instrumenten wiedergegeben, sondern es können z.B. Tierlaute, Wasserplätschern, Brummkreiselgeräusche, manchmal auch Generatorklänge sein. All diese Laute können mit Hilfe der elektronischen Apparatur in eine bestimmte Tonhöhe oder Klangfarbe gebracht werden. Durch Aufprägen einer veränderten Kontur kann der Klang einen völlig neuartigen Charakter bekommen. Das Komponieren mit diesen zu „Musikinstrumentalklängen“ gewordenen Lauten nenne ich „Allklangmusik“- also eine Musik, die klanglich über bisherige Beschränkungen weit hinausgeht.

Musik ist Veränderung, wie das Wesen der Welt

Etwas völlig Gleichbleibendes (wie z.B. einen Sinuston) könnnen wir auf die Dauer nicht aufnehmen. Es interessiert unser Gehirn immer weniger und schließlich gar nicht mehr.*) Wichtig für die Wirkung eines Klanges auf den Hörer ist daher seine ständige Veränderung. (Die Streicher spielen nicht umsonst mit Vibrato.) Pierre Schaeffer hat in seiner “musique concrète” durch Verwendung von nichtelektronisch erzeugten Lauten von vornherein alle Klangstarrheit vermieden. Stockhausen hat durch die den Interpreten gewährten Freiheiten – – auch durch Aleatorik – musikalische Lebendigkeit in seine Werke hineingebracht. Sofern ich Generatorklänge verwendet habe, (z.B. in Ariadne und der Musik für Osaka) habe ich sie im Moment der Aufzeichnung manuell beeinflusst – z.B. über Potentiometer, früher auch durch Vibrato am Fühlhebel einer Bandmaschine. Meistens habe ich allerdings – ähnlich wie Schaeffer – Instrumentalklänge, Naturgeräusche – auch Sprache – als Grundlage meiner Kompositionen genommen.

*) siehe Fritz Winckel: Phänomene des musikalischen Hörens

Mono, stereo oder was sonst?

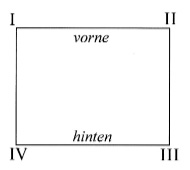

Die Herkunft der Laute und ihre Bewegungen im Raum, die für Stockhausen bedeutender Bestandteil der Musik waren, sind übrigens auch bei mir ein wichtiger Parameter ‒ ähnlich bewusst hineinkomponiert wie Tonhöhe oder Klangfarbe. Von Ausnahmen abgesehen habe ich mich dabei an die Raumverteilung gehalten, wie sie folgene Skizze zeigt:

Musiken für die Weltaustellung in Osaka

Als Gemeinsamkeiten zwischen Stockhausen und mir, bzw. des Arbeitskreises für elektronische Musik (mit Blacher, Winckel, Krause) in dem ich damals wirkte, können wir unsere Beiträge zur Weltaustellung im japanischen Osaka im Jahr 1970 zählen.

So komponierten wir “Forschung für die Gesundheit” (eine Musik für sechs Filme gleichzeitig), unsere “Große-Kugel-Komposition” (Blacher mit mir) und die im “Deutschlandfilm” oder im “Exponatenfilm” hörbare Musik. Die Ideen für den Bau des kugelförmigen Auditoriums waren von Stockhausen. Die Hörer befanden sich auf einem Rost in der Mitte der Kugel und konnten sowohl von oben und unten etwas hören. Abgesehen von der schöpferischen Mitarbeit beim Entstehen der “Kugelkomposition” bestand meine Mitarbeit auch darin, hierfür die Raumverteilung zu erdenken: Auf dem nächsten Bild unten in der Mitte sind die beiden Hälften der Kugel, die Anordnung der Lautsprecher (kurze schwarze Balken) sowie deren Zuordnung zu den Spuren von zwei mechanisch gekoppelten Vierspur-Perfomaschinen (Zahlen bzw. Buchstaben in Kreisen) sichtbar. Da die vorhandenen Spuren für den gewünschten Betrieb von 16 Lautsprechergruppen nicht ausreichten, wurde die Aufzeichnung auf der 7. Spur durch Steuerfrequenzen, die sich auf Spur 8 befanden, auf 10 Lautsprecher verteilt.

Im Hauptteil der Zeichnung sind die Tonhöhen eingetragen (entsprechend Blachers Angaben auf Millimeterpapier), aber auch mein Plan, über welche Lautsprecher jeweils abgestrahlt werden soll – also eine (durch die Aufzeichnung auf die Perfobänder) vollständig festgelegte Raumverteilung. Andere Geräte zur Raumverteilung, wie die an der TU entwickelte Sensorkugel oder die von Stockhausen wohl bevorzugten Rotationsmühlen ermöglichten spontane, ungeplante Raumbewegungen von Interpreten, waren von mir aber nicht vorgesehen.*)

*) siehe “Musik…,verwandelt” (wolke verlag) S.128 ff.